研究テーマ一覧

1. 高緯度の北欧などに高濃度領域を形成する残留性有機汚染物質 (POPs) の挙動、

それらの生態への影響に着目した研究

近年、新たに環境汚染の懸念が高まる メトキシクロル、デクロランプラス、UV-328 などの新規残留性有機汚染物質(POPs)は、大気中を長距離輸送され、極域や高緯度地域に蓄積する可能性があります。本研究では、これらの物質の大気中輸送経路、高濃度蓄積領域の形成メカニズム、生態系への影響について解析し、環境リスクを評価します。

研究の概要

- 大気中での輸送経路と蓄積領域の特定

- 新規POPsの生態系への影響評価

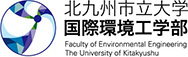

物質の長距離移動とバッタ効果

バッタ効果(Grasshopper Effect)とは

- 環境中の物質が、流動的媒体(主に大気)と非流動的媒体の間を行き来する周期的な現象と定義される。

- バッタ効果(ホップ)が起こらない場合、濃度は狭い範囲で急激に低下するが、ホップを経験する場合、濃度低下までに時間がかかる。

→安定性と残留性が高い物質であれば、何年もかかって輸送される場合もある。 - 単純な大気・海流による輸送のみの分子の割合よりもマルチホッピングを経た分子の方が極地域に到達しやすい。

2. 海外からの越境汚染とそのヒト健康・生態影響について着目した研究

日本国内でも、海外由来の大気汚染物質の影響が懸念されています。本研究では、国内の影響が少ない能登半島や波照間島 において大気中のエアロゾルを採取し、ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析)やXAFS(X線吸収微細構造) を用いて化学組成を分析します。これにより、海外起源の汚染物質の寄与やヒトへの影響を明らかにします。

研究の概要

- 大気エアロゾルのサンプリングと成分分析

- 海外起源の大気汚染物質の影響評価

能登大気観測スーパーサイトにて浮遊粒子状物質の捕集を粒径7分画で捕集

放射光を使用したX線吸収微細構造(XAFS)解析の活用

- 放射光実験:試料を非破壊で、対象エネルギーのX線を当てたときにそれが吸収される強度の変化によって、元素の酸化還元状態・配位数・脱吸着のしやすさなどの局所構造がわかる。

マイクロビームを用いた解析

単一粒子単位で、主要/微量元素の分布を明らかにしつつ、XAFS解析によって化学種を明らかにしつつ、有害元素等の環境中での挙動を解明する。

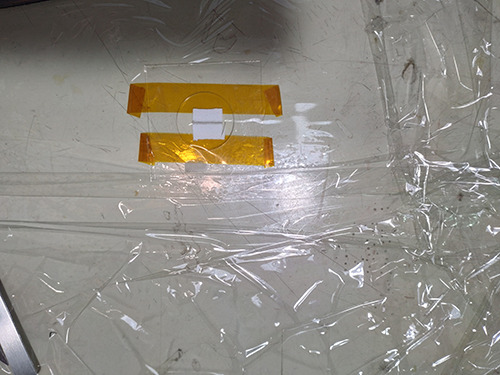

電子収量法(CEY):粒子の表面

X線を試料に当てることで、試料内の原子からオージェ電子が放出される。この電子が周囲のヘリウム原子をイオン化し、発生したヘリウムイオンの量を、試料の上下に配置した電極で測定する方法。表面近くの情報を得るのに適しており、本研究ではエアロゾルの表面の化学種解析に適用している。

蛍光法(FI):粒子の内側

X戦を試料に当てることで、試料内の原子の内殻電子が弾き出される。空いた空間に外殻電子が移動する際、余ったエネルギーがX線として放出される。この放出されたX線を測定する方法。エアロゾル内部の化学種解析に適用している。

環境中での有害元素などの挙動メカニズムを明らかにできる。

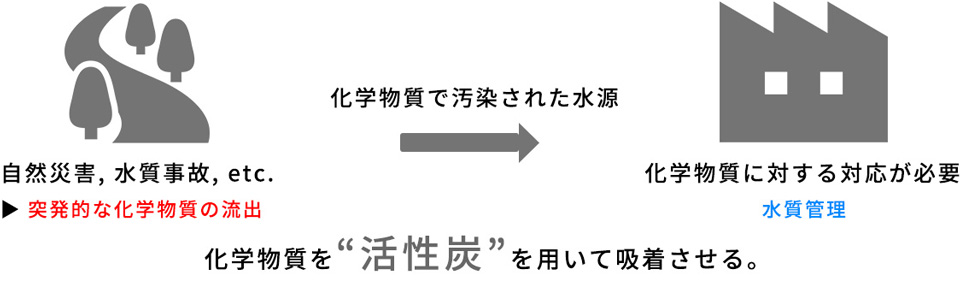

3. AIによる活性炭吸着特性の予測と災害時対策への応用

近年、自然災害や水質事故による化学物質の突発的な流出が、水道水源へのリスクとして注目されています。浄水場では、どのような化学物質が活性炭で除去できるのか、どのくらいの量が必要かを事前に把握することが、取水・給水の停止といった社会的影響の軽減に繋がります。

本研究では、実際の吸着実験に加え、化学物質の物性値や構造情報をもとに、AIによって活性炭の吸着性能を予測するモデルの構築を進めています。これにより、データのない物質に対しても事前対策が可能となり、災害時の水道インフラの強靭化に貢献します。

研究の概要

- 活性炭による有害化学物質の吸着特性評価と実験的検証

- 物性値・分子構造に基づくAI吸着予測モデルの構築と応用

「水を守る、未来を創る。」

— 活性炭の吸着メカニズムを分子レベルで探り、実験データのない物質や未知の化学物質でも吸着性能をAIで予測できる最先端のモデルをHPCシステムズ株式会社と共同開発。

<現状の課題>

実際の吸着率とモデルによる推算値に乖離がある物質について、事故時に対応が遅れる可能性がある。

- 水道水源の河川に化学物質が流出した事故を想定し、従来法の課題法を整理する。

- 活性炭の分子モデルを作成し、モデルを用いた吸着率計算の適用可能性を検討・提言する。

3つの目標の達成を目指しています。

モデル

高精度な吸着予測モデルの構築

データベース

吸着データベースの拡充と多様性の向上

技術と向上

迅速なリスク対応技術の確立と吸着効率の向上

4. 将来の気候変動を考慮したサンゴ礁の防波機能と淡水レンズの持続可能性に関する研究

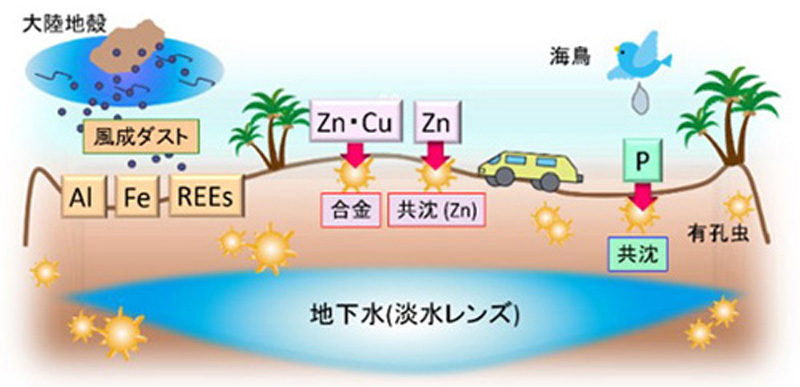

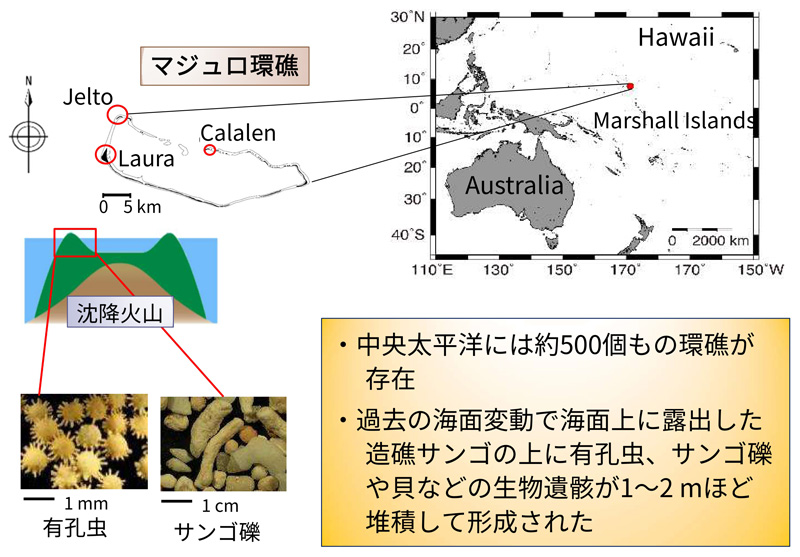

近年、海面上昇など気候変動の影響を受けやすい島嶼域では、サンゴ礁が果たす天然の防波堤としての機能が改めて注目されています。そこで、造礁サンゴを基盤として形成されたマーシャル諸島を対象に、島の周囲に発達するサンゴ礁の地形が、島の地形安定性や地下に存在する淡水レンズの維持に与える影響を評価し、気候変動に対する島嶼地域の適応と持続可能性に関する研究を進めています。

研究の概要

- ドローン観測×リモートセンシング×AI流速計測で高精度地形解析

- 島嶼地域の持続可能な発展・海面上昇対策への提言

- サンゴ礁の地形と淡水レンズの形成・維持との関係の評価

サンゴ礁州島の機能

| ・サンゴ礁が形成するリーフ: | 台風時などの高波の力を弱める役目を果たしている生きた防波堤の役割を持つ。 |

| ・淡水レンズ: | 島の地下は、多孔質のサンゴで構成されており、その隙間から周囲の海水が地下に浸入している。このため、島の地下には海水が広がっており、地表から降雨によって浸透した淡水は、比重の軽さから地下の海水の上に凸レンズ上に浮かんで、帯水層を形成している。 この淡水は、島における植生の維持・発達に寄与するほか、伝統的な“ピット耕地”にも利用されている。 特に乾季や干ばつ時には、地元住民の重要な飲料水源として、生活を支える基盤的役割を果たしている。 ※ピット耕地:内陸の凹地を人為的に掘り下げた耕地で、タロイモ(Colocasia)やミズズイキ類 (Cyrtosperma) が栽培されている。 |

サンゴ礁州島の構成

期待される成果と影響

- サンゴ礁の防波機能と淡水レンズの維持に関する相互作用を総合的に評価することで、新たな地形形成モデルや淡水レンズ維持モデルの開発に貢献。

- サンゴ礁の天然の防波堤が果たす減衰効果を定量的に明らかにすることで、強い波浪や異常気象から島を保護し、災害時にも有効な防災機能を果たす可能性を解明することで、気候変動に対する島嶼地域のレジリエンス向上に寄与。

- SDGs(持続可能な開発目標)にも直接的に貢献

⇀本研究は科学的な裏付けを提供し、気候変動の影響を受けやすい島嶼地域における持続可能な資源管理と、サンゴ礁による防波機能を正しく理解することで、突発的な高波などの災害に備える防災計画にも寄与。

研究内容に興味を持ってくれた皆さん、ぜひ一緒に研究を楽しみましょう!

研究プロジェクト紹介

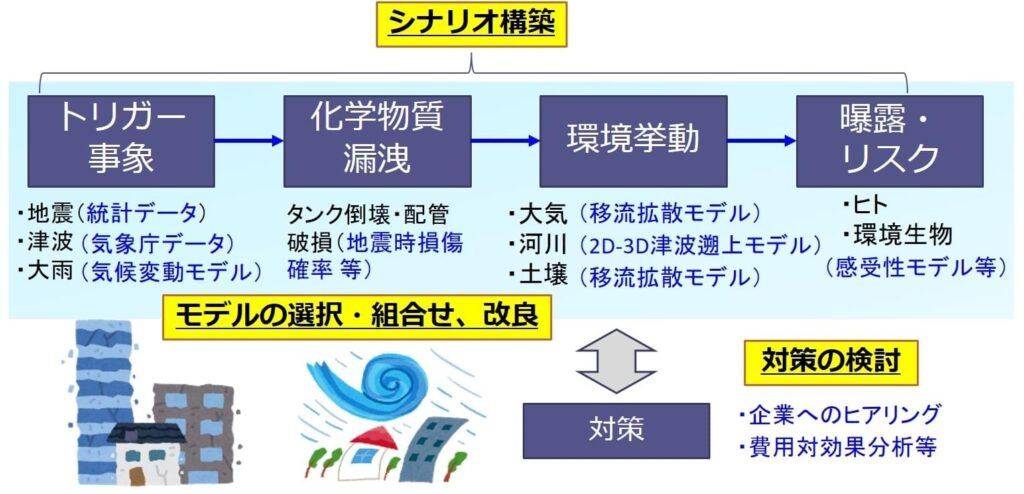

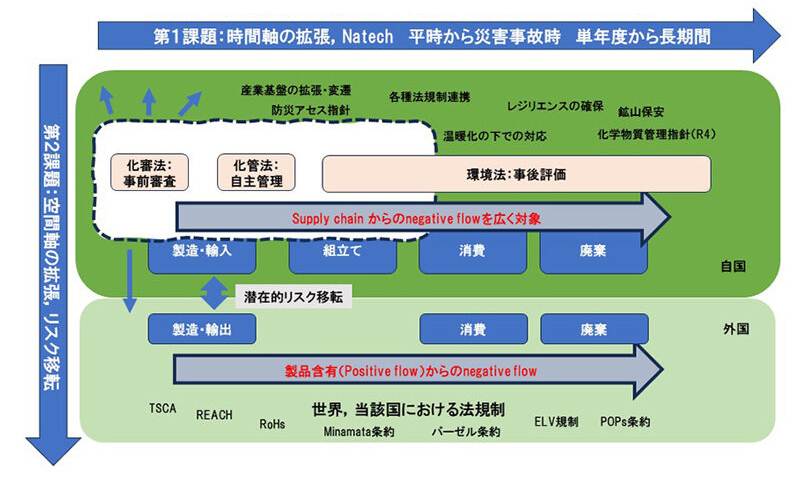

1MF-2303 平時から災害事故時を対象とした化学物質リスク ガバナンスに向けた基盤的手法の構築(~2024年度)

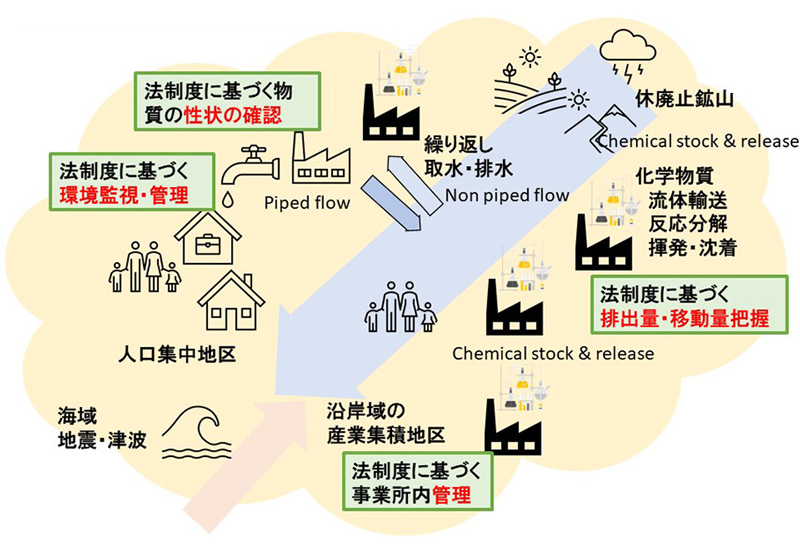

大地震などの自然災害を起因とする産業事故 (Natural-Hazard Triggered Technological Accidents; Natech)において、主に河川に流出した化学物質による被害の効果的な低減策を提言するため、河川水中での化学物質の動態解析を行ったり、浄水場で使用する活性炭への化学物質の吸着能の評価をコンピューターシミュレーション(モデル)を使って取り組んだりしています。

平時から災害事故時にかけた化学物質のリスクガバナンスの枠組み

~ Natech下でのリスク評価の組込みとPositive flow起源のリスク、リスク移転 ~

~ 特定の生産、消費、廃棄の特定断面での評価からsupply chain全体での評価へ ~

平時から災害・事故時までを含めたリスクの評価の視点

産業への原材料のsupply chainの視点からみた化学物質のリスクガバナンスのための枠組み

Risk = f(Damage, Frequency, Scenario) ⇒ Risk = f(Hazard, Exposure, Vulnerability)

本プロジェクトでは、化学物質管理のための包括的なリスク評価手法を確立するにあたり、端緒事象の発生からリスク推算、回復までの時間、対策の効果に関する知見を体系的に構築し、当該分野の知見の蓄積に寄与した。

- 「化学物質管理指針」の具体化を支援する知見を整備し、実践的なリスク評価手法を提案。

- 各ケースごとに、想定条件下でのリスク評価方法のテンプレートを作成し、結果の比較可能性を重視。

- カスタマイズの方法を整理し、地域の違い、物質の違い、曝露シナリオの違いに応じた適用性を確保。

- 多様な自然災害に起因する産業事故への適切な対応を可能にするリスク管理手法を確立。

平時から災害・事故時における化学物質と環境媒体(水・大気・土)の相互作用を通じた事象の推移、曝露、リスク/対応手段の評価

研究成果のまとめ

包括的な化学物質リスク管理への貢献

本研究を通じて、平時から災害事故時までを横断する化学物質の包括的リスク評価・管理に資する知見を整備した。これにより、現状のリスク評価・管理の枠組みを拡張し、補完するための情報基盤を構築した。

- 評価結果の蓄積を通じて、リスク評価の基本形となる方法を確立。

- 化学物質管理に「Extended producer/exporter/country responsibility」の概念を導入し、既存の管理体系への組み込み手法を提案。

これらの成果は、今後の化学物質リスク管理政策の策定や国際的なリスク評価基準の発展に貢献することが期待される。

学会発表・学術論文

2024年

- 12月 Assessing the Long-Range Transport of Persistent Organic Pollutants and Chemical Reactions of Heavy Metals in Aerosols over Hateruma Island, Japan (AGU, Washington, D.C.)

Lisa Ito, Minori Kawakami, Motoki Sasakawa, Yoshikatsu Takazawa, YoshioTakahashi and Akihiro Tokai - 9月 内陸直下型地震を想定した化学物質流出事象の解析に基づく浄水場での活性炭吸着能の評価

Evaluation of activated carbon adsorption capacity at a water purification plant based on analysis of the chemical release accident triggered by the inland earthquake (環境科学会、東京)

伊藤理彩,大阪大学 中久保豊彦,東海明宏

修士・卒業論文

2026年2月 第一期生、完成予定