2025年度

9月

BBQに行きました!

9/1に芦屋町のとと市場に行きました!

他の研究室のみんなと大盛り上がりで、新鮮なお肉にいろんな海鮮をたくさん食べて幸せでした!

8月

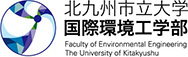

吸着実験がスタートしました!

本格的に実験が始まりました!1つ1つの作業を丁寧に、楽しみながら進めていこうと想います!(山中)

7月

2025年度 成績最優秀賞を頂きました!

7/10に行われた、2025年度 成績優秀者表彰式に参加させていただきました!

感謝とお陰様を感じながらの、そんな貴重な機会となりました。ありがとうございました!これからも精進して参ります!(山中)

https://www.kitakyu-u.ac.jp/news/2025/07/005943.html

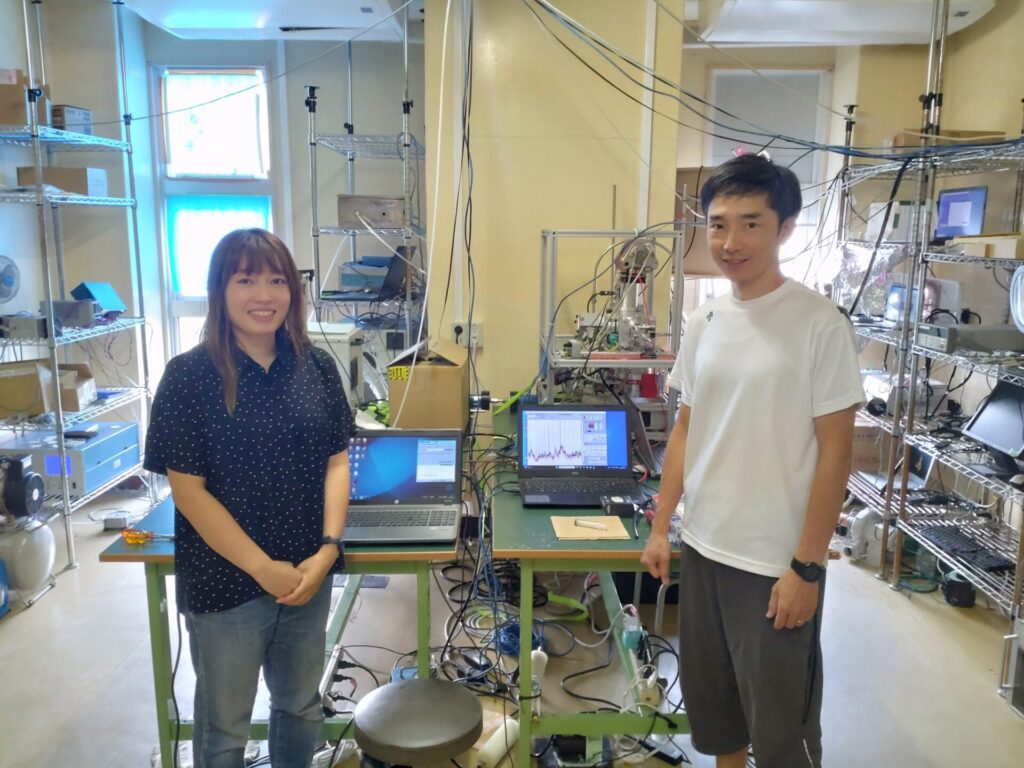

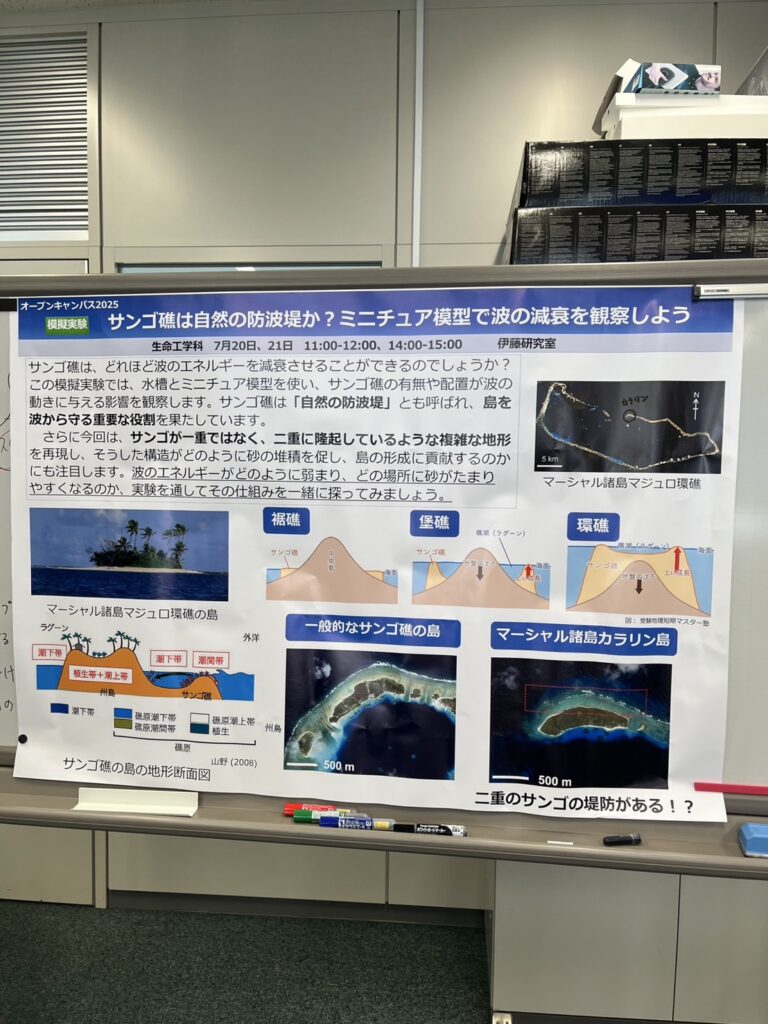

オープンキャンパスで模擬実験を行いました!

7/20-21のオープンキャンパスにて、サンゴ礁のミニチュア模型を用いた模擬実験を体験していただきました!

模擬実験の内容は、”一般的”なサンゴ礁 と “マーシャル諸島カラリン島” の2つのサンゴ礁の模型を用いて、自然堤防であるサンゴ礁の波エネルギーの減少を比較し、どのように島ができていくのかの仕組みを探ってもらうというものでした。サンゴ礁の模型作りや波エネルギーの減少, 島ができていく過程をどう見える化していくのか、試行錯誤をくりかえしました。やっと完成したのは、当日の朝… 。当日はたくさんの高校生や親御さん方とのお話等、とても楽しく貴重な時間となりました!無事に成功してよかったです!また土谷先生お世話になりました!(山中)

オープンキャンパスのための貝殻を拾いに行きました!

若松海岸に貝殻を拾いに行きました!いろんな種類の貝殻がたくさんあってついついとりすぎてしまいました(^-^; 海もきれいで天気も良くて夏を感じることができました🌞(松井)

6月

九州大学で新規POPsのモデルの打ち合わせをしました。

残留性有機汚染物質(POPs)の環境挙動モデルの構築に向けて、九州大学の板橋先生と打ち合わせをさせていただきました。シミュレーション機器の見学もさせていただき、モデル作成に関する具体的な知見を得ることができ、大変貴重な機会となりました。板橋先生、お忙しい中貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました!(岡田)

2024年度

3月

研究室旅行に行ってきました!

大分の海地獄に行って、足湯にもつかりました!余の滝にも行って、マイナスイオンを感じました!涼しかったです♪ (岡田)

再び、高エネルギー加速器研究機構で実験を行いました

今回は、バルクでの実験が行えるビームライン12Cとマイクロビームが使える4Aでの両ビームラインで実験を行いました。

写真は能登で採取したエアロゾルサンプルです。顕微鏡を通した画像をみると、黒い粒々が見えます。これは、採取した中でも3番目に大きな粒径です。

これらがどのような化学組成で出来ているのか、放射光X線を用いて、エアロゾルに含まれるヒ素固有のエネルギー(波長)を持つ蛍光X線を発生させ、どのような形態のヒ素なのか、毒性の高さや有無に関わる分析をしています。

中国からQin教授が実験に来ており、久しぶりに再会しました。Qin教授は植物片に含まれるセレンや、鉱山の金などの化学種を分析されていました。放射光ではビームラインのエネルギーによって、様々な元素をターゲットとした放射光実験することができます。(伊藤)

2月

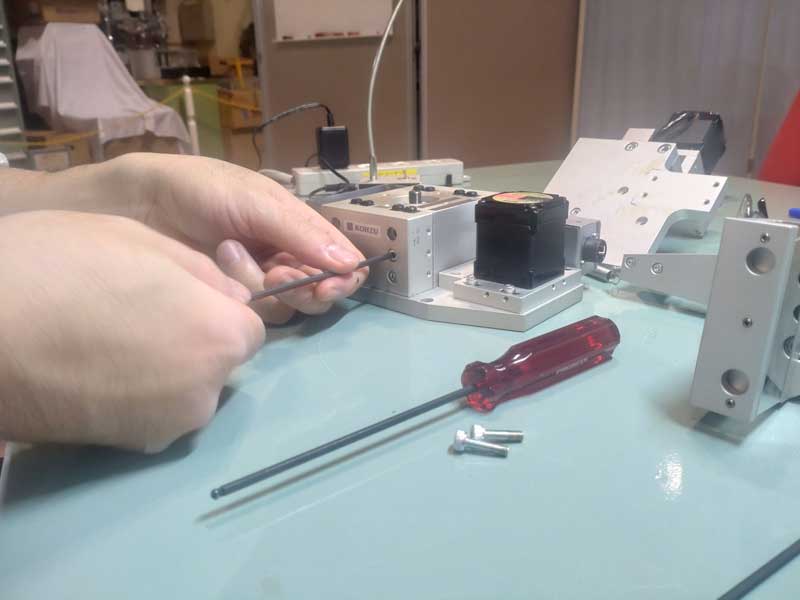

高エネルギー加速器研究機構で実験を行いました

今年になって、ユーザーが使えるシーズンとなりましたが、今までの中でも、ビームライン4Aのマイクロビームの方向が変わっており、大幅な調整が必要な状況となっておりました。4Aのご担当者でもある東京大学の高橋先生が長時間かけて入念なご調整をされ、結果として、今までの中で最小なビーム径かつ、最大の入射強度が実現しました。高橋先生、ありがとうございました。普段行わないKBミラー部分の分解も行っています。(伊藤)

12月

伊藤研、初めての忘年会!

忘年会を開催しました。来年はメンバーが増えたら、嬉しいな^^ (松井)

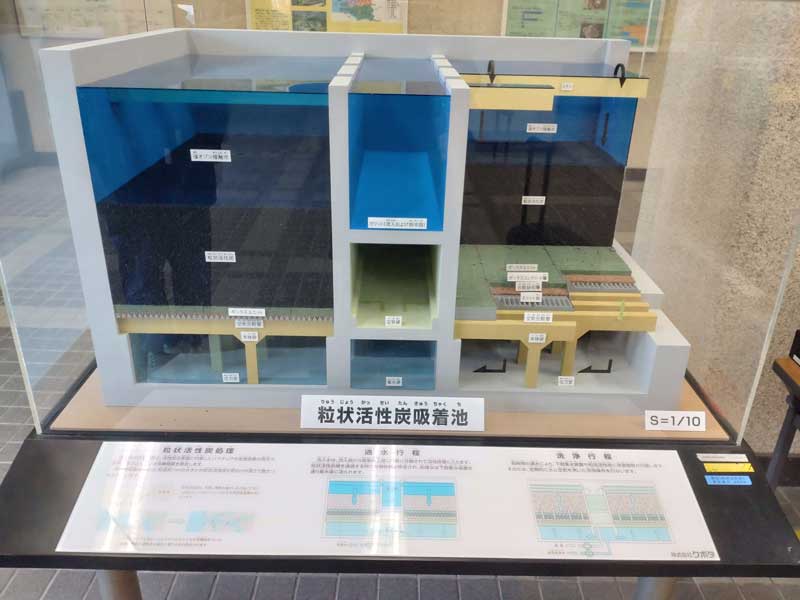

大阪市の柴島浄水場に行ってきました

大阪市の柴島浄水場は日本でも有数の高度浄水処理を行っている浄水場です。専門の研究員の方から、最新の研究内容や今後のニーズなどについて伺いました。

外に大量に置いてあるのは、活性炭だそうです。(伊藤)

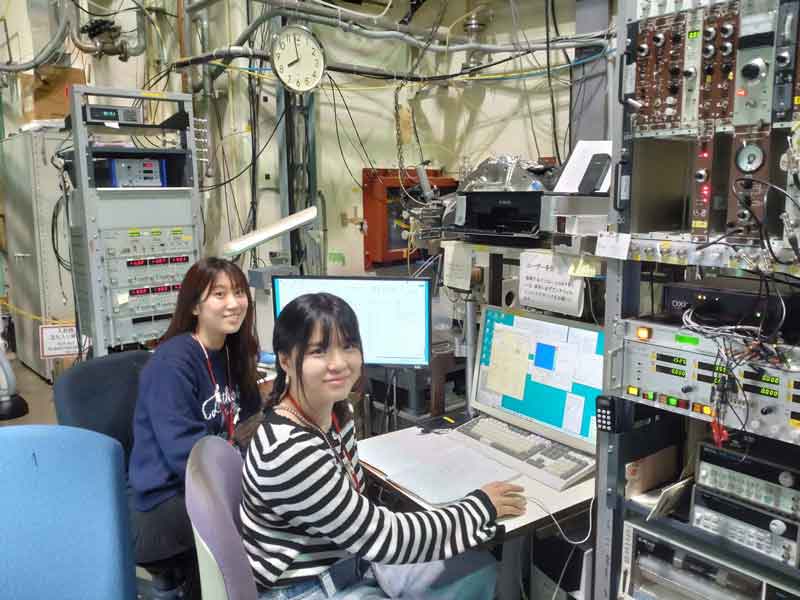

高エネルギー加速器研究機構で実験を行いました

つくばの高エネルギー加速器研究機構に行って、X線吸収微細構造解析のための放射光実験を行いました。

本研究室に配属した3年生も初めて、放射光実験を体験しました。(伊藤)

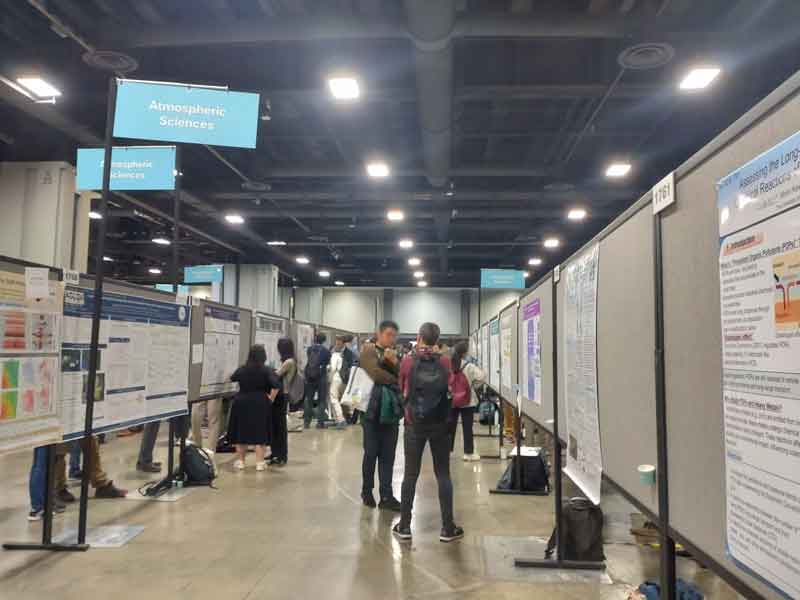

アメリカの国際学会、AGUで発表を行いました

学生以来の久しぶりの参加です。変わらず、大勢の科学者が参加していて、自身の発表に興味を持ってくださった方々が想像以上に多くて、議論も発展し、実りのある学会発表でした。学会はワシントンD.Cで行われたので、時差ボケが大変でした。

中継地点のカナダで販売されていたタバコの箱の写真がなかなか衝撃的でした。(伊藤)

11月

今年、波照間で2度目のPOPs採集と遺伝子解析用の堆積物のサンプリングをしました

今回は、天候にも恵まれ、予定通りのスケジュールでサンプリングを行うことができました。

今回は堆積物のサンプリングも行ったので、島内のあちこちに行きました。柳川研の学部生、大学院生の二人にもお手伝いに入っていただきました。ありがとうございました。

暖かい日本最南端の島から福岡に戻ってくると、季節はすっかり冬に変わっていて、街はクリスマスの雰囲気に包まれていました。(伊藤)

10月

大気化学討論会に参加しました

大気化学討論会に参加しました。学会イベントとして、会場の隣にあるスーパーコンピュータ「富岳」を見学することもできました。

ここでお会いした先生との大気関連の共同研究も立ち上がっています。(伊藤)

沖縄県の波照間島に行ってきました!

2024年10月に残留性有機汚染物質(POPs)・浮遊性粒子状物質(SPM)のサンプル採取で沖縄県の波照間島に行ってきました!(岡田)

波照間島の海は透き通っていてとても綺麗でした✨沖縄の郷土料理のソーキそばを食べました。美味しかったです!(岡田)

9月

環境研究総合推進費1MF-2303 AD会合を開催しました

「平時から災害事故時を対象とした化学物質リスクガバナンスに向けた基盤的手法の構築」のアドバイザリーボード会合に出席、発表、また関係者間でのミーティングを行いました。(伊藤)

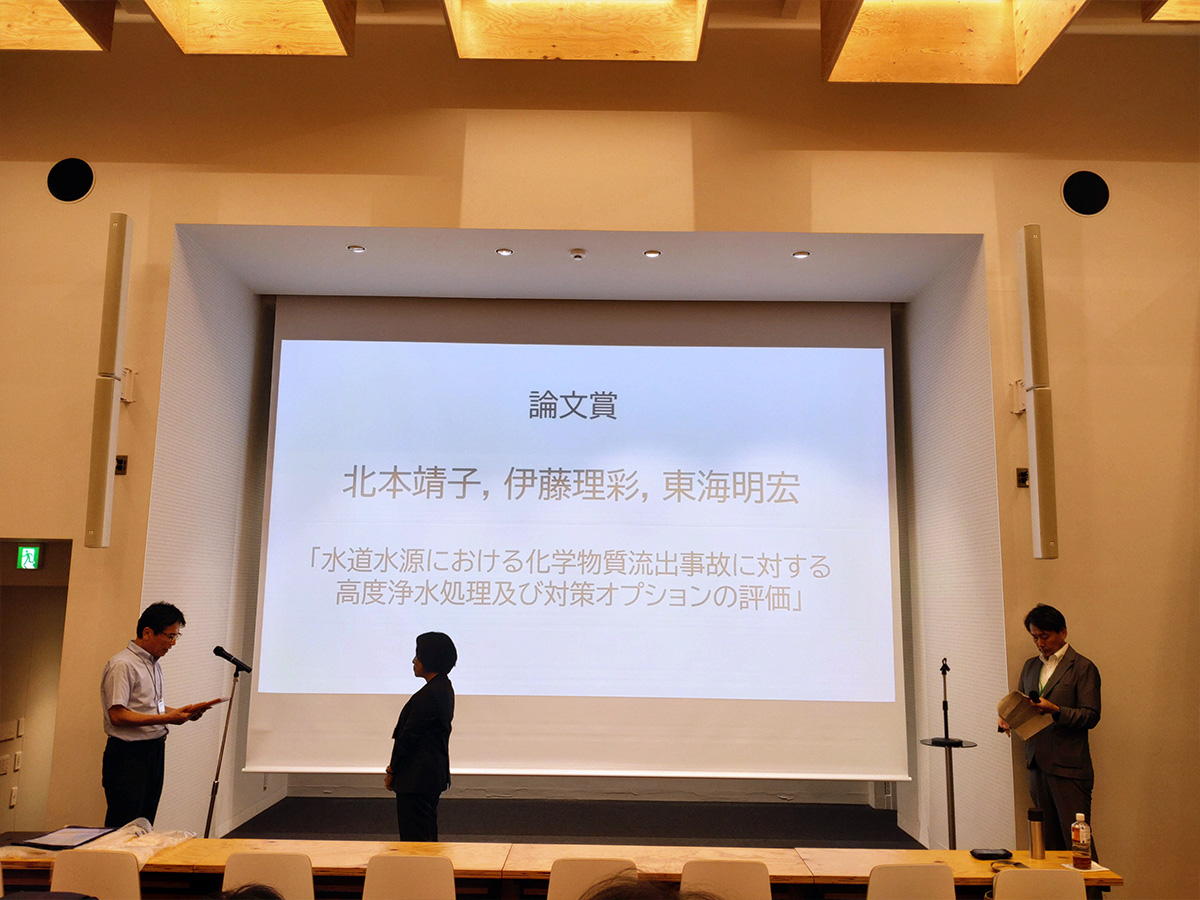

環境科学会2024年会でシンポジウムを開催・発表しました

「平時から災害事故時を対象とした化学物質リスクガバナンスに向けた基盤的手法の構築」のシンポジウムにおいて、環境科学会で発表を行いました。

共著で論文賞を受賞しました。(伊藤)

6月

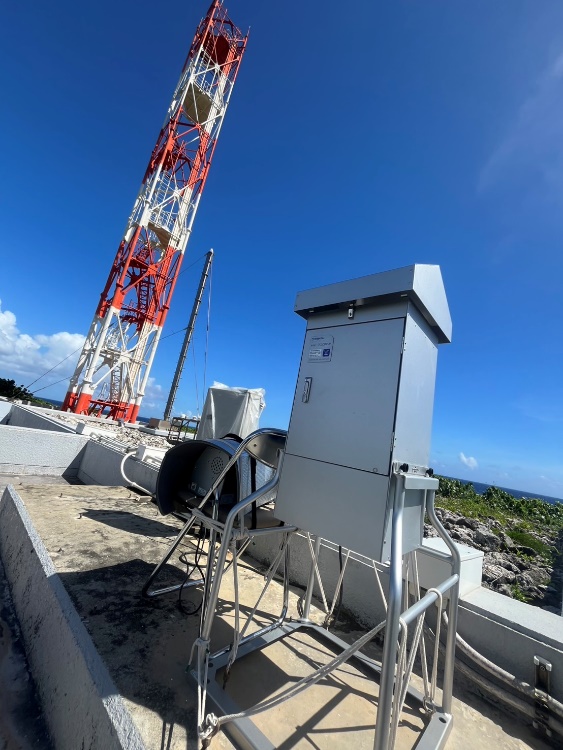

能登大気観測スーパーサイト・珠洲局の点検に行きました

金沢大学・松木先生との共同研究の一環として、エアロゾルに関する観測研究を進めています。先日、能登大気観測スーパーサイトの珠洲局に設置している、私たちの研究室のハイボリウムサンプラーの点検を行いました。この装置は、大気中のエアロゾルを粒径別に7つのサイズに分けて採取できるもので、大気環境の詳細な分析に役立っています。

珠洲局は能登半島の先端に位置しており、2024年1月の能登半島地震により多くの地域が甚大な被害を受けた中、観測装置が無事に稼働し続けていることが確認できました。これは、2023年の設置時に金沢大学・松木研究室の学生の皆さんが丁寧に設置・補強作業を行ってくださったおかげです。特に、ブロック塀でのしっかりとした固定が、今回の地震に対する耐久性を高めてくれました。ご協力に心から感謝申し上げます。

観測地点の周辺には、今もなお地震の爪痕が残っており、地域の皆さまのご苦労を思うと胸が痛みます。一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げるとともに、私たちの研究が将来的に防災や環境保全の一助となれるよう、引き続き地道に取り組んでまいります。(伊藤)